인간의 지능은 컴퓨터로 실현될 수 있는가? 라는 단순한 질문에서 시작된다.

먼저, 인간의 뇌를 생각해보자.

주름진 사람의 뇌에는 '뉴런(Neuron)'이라 하는 대략 1000억개의 신경세포가 존재한다. 타체세포와 달리 신경세포에는 수많은 가지(축삭과 가지돌기)들이 뻗어나와 서로 연결되어 있는데, 이 가지와 가지를 이어 신호를 주고받는 부위가 '시냅스(Synapse)'다. 시냅스에서는 전압이 일정 이상이 될 시, 신경 전달 물질을 분비하고 이것이 다음 신경세포에 전달되어 전기신호가 전해진다. 따라서 인간의 뇌는 전기회로와도 같아 인간의 지능이 컴퓨터로 실현되는게 가능하다.

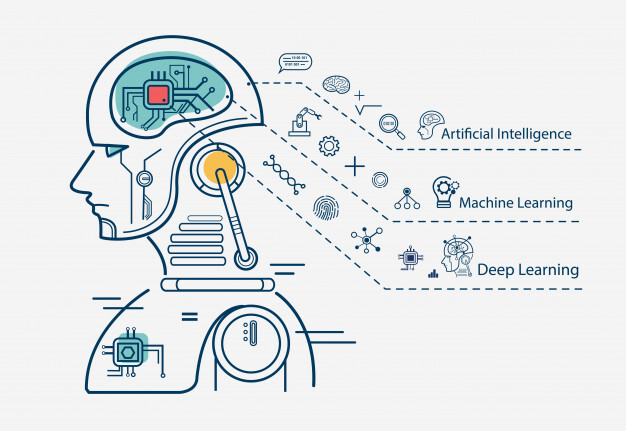

머신러닝에 대해 알아보기 전에 먼저 인공지능에 대해 알고 가자.

인공지능(Artificial Intelligence, AI)

인공지능의 정의를 몇 개 가져왔다.

인간의 지능을 기계 등에 인공적으로 구현한 것

인공지능 또는 AI는 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터 과학의 세부분야 중 하나이다.

- 위키백과 -

기계를 인간 행동의 지식에서와 같이 행동하게 만드는 것

- 존 매카시(John McCarthy) -

이처럼 인공지능에 대한 정의는 의견이 다양하다. [ 인공지능(Artificial Intelligence)은 1956년 미국 다트머스 대학(Dartmouth College)에서 열린 컴퓨터 과학 워크숍에서 최초로 등장했다. ]

인공지능이 얼마나 사람과 유사한가에 대한 여부를 판별하는 방법에 대해서도 역사적으로 논의되어 왔다.

영국의 수학자이자 컴퓨터 과학자인 앨런 튜링은 컴퓨터가 사람처럼 생각할 수 있다는 견해를 제시하며, 컴퓨터와 다른 방에 있는 사람이 화면과 키보드를 통해 대화를 나누고, 그 사람이 상대방이 컴퓨터라고 인식하지 못하면, 그 컴퓨터는 사고할 수 있는 것으로 간주해야 한다고 주장했다.이 이론은 지금까지 인공지능 분야의 기반이 되었으며, 튜링 테스트(Turing Test)라는 이름으로 인공지능을 판별하는 기준으로 활용되고 있다.

머신러닝(Machine Learning) | 기계학습

생물은 끊임없히 '학습'한다. 예로 사람은 수학이나 영어 같은 학문 외에도 자전거타기나 수영 등을 학습하기도 하며 맹금류는 학습을 통해 사냥하는 능력이 점점 향상된다. 그럼 기계도 학습하는 것이 가능할까?

학습이란 경험을 통해 하지 못했던 일을 할 수 있게 되거나 하던 일을 더욱 잘하게 됨을 뜻한다.

기술이 향상됨에 따라 컴퓨터 시스템이 꾸준히 발전하면서 시스템을 개발하거나 운영하는 과정에서 수많은 데이터들이 쌓이기 시작했는데, 기계학습은 이렇게 발생하는 데이터(경험)를 이용해 높은 성능으로 문제를 해결하는 컴퓨터 프러그렘을 만드는 작업을 뜻한다.

지식 기반 방식에서 기계 학습으로

앞서 1956년에 인공지능이라는 단어가 등장한 것에서 볼 수 있듯, 1950년대에는 컴퓨터에 지능을 부여할 수 있다는 기대감이 부풀러올랐다. 사람이 어려워하는 엄청나게 복잡하고 긴 수학 수식을 1초에만에 해결할 수 있는 컴퓨터니 사람한테 간단한 작업 ( 개와 고양이 구별)도 컴퓨터가 어렵지 않게 해결할 수 있다고 생각했다.

사람에게 쉬운 문자 인식같은 문제에 도전했는데, 당시엔 사람이 인식할 때 사용할 것으로 보이는 지식을 추려 프로그램에 심는 접근방식을 사용했다. 예로, 8이라는 숫자를 인식할 때, "구멍이 2개, 중간은 홀쭉한 형태, 맨 위와 아래가 동글다" 라는 규칙을 만들어 사용하는 것이다. 이러한 방식을 지식기반(knowledge-based) | 규칙기반(rule-based) 방식이라 한다.

하지만 이렇게 일일이 규칙을 세우는 것은 상당히 힘든 일이다. 또한 위처럼 아무리 8이라는 숫자 패턴에 대한 지식을 세세하고 자세히 표현한다 하여도 그 지식 표현에서 벗어난 샘플이 발생할 수도 있기 마련이다.

사람은 살아오면서 다양하고 많은 단추들을 보면서 단추라는 개념을 학습하고, 아주 많은 개와 고양이를 보면서 이들을 구분짓는 기준을 학습해 나간다. 그리고 이것이 왜 고양이인지, 강아지인지 말로 서술하지 못해도 그냥 인식할 수 있다.

단추를 컴퓨터가 인식하도록 단추를 '가운데 구멍이 몇 개 있는 동그란 물체'라고 서술한다면 단추인것도 단추가 아니게 될 수 있으며, 서술에 부합해 단추가 아닌것들도 단추가 될 수 있다. 또한 단추의 모양뿐만 아니라 색, 놓인 형태, 가려져 있는 정도, 그림자 등 다양한 변화는 감당이 불가능하며 복잡도가 훨씬 올라가게 된다. 이렇듯 지식기반 방식은 한계가 있다.

이후 인공지능은 지식기반 방식에서 기계학습으로 점차 넘어가게 된다. 기계학습은 데이터를 중심으로 한다. 컴퓨터에 하나하나 인식할 대상을 설명하는 대신, 충분한 데이터를 수집해 입력한다. 개와 고양이를 구분하는 프로그램을 만든다면 수많은 고양이와 개의 사진을, 단추 인식을 위해선 다양하고 많은 단추의 사진을 데이터로 활용하는 것이다.

참고

https://newsteacher.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/25/2018042500317.html

https://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/755976.html

https://modulabs.co.kr/blog/machine-learning/

https://live.lge.co.kr/live_with_ai_01/

책: 인공지능과 딥러닝 -인공지능이 불러올 산업구조의 변화와 혁신- | 마쓰오 유타카 | 옮긴이: 박기원

책: Maschine Learning 기계학습 | 한빛아카데미 | 오일석

'인공지능 > Machine & Deep Learning' 카테고리의 다른 글

| 다층 퍼셉트론(MLP: Multi Layer Perceptron)과 활성화 함수(Activation function) (0) | 2023.04.12 |

|---|---|

| 인공신경망(ANN: Artificial Neural Network)과 퍼셉트론(Perceptrons) (0) | 2023.04.11 |

| 인공신경망(Neural Network) (0) | 2023.04.04 |

| Machine Learning 유형: 지도 | 비지도 | 강화 학습 (0) | 2023.04.04 |

| Machine Learning 기계 학습 개념 (0) | 2023.04.03 |